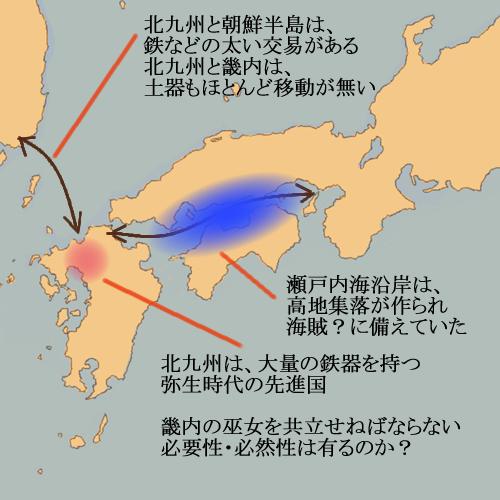

|

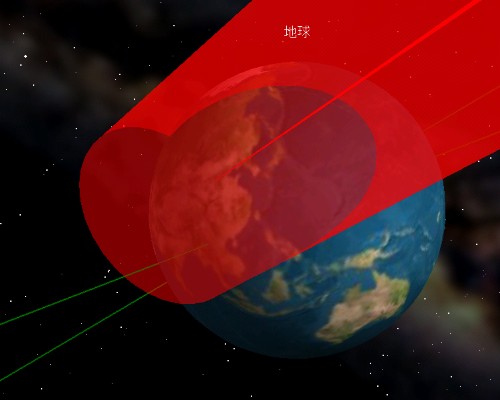

西暦248年 9月 5日 午前8時 日本で部分日食 夜明け直後、東の空で、日本一帯で日食が見られた。 卑弥呼が死んだ年と一致し、関係が考えられる。 実は、この日に皆既日食が観測されたのは、 魏の首都、洛陽付近である 中国では、後漢の時代に日食の周期が知られていた。 魏の天文学者は、この日の日食を予測していたはずである。 卑弥呼の失脚の理由が日食なら、卑弥呼は大陸の暦を知らなかった。 大陸の暦を知っていれば、卑弥呼を陥れることは簡単である。  赤帯は、月の本影。 中心の赤い線の先で皆既日食が見られる。 (講談社ブルーバックス/太陽系大紀行2/太陽系シミュレーターより) |

日本神話で、アマテラスを天の岩戸に隠れさせた原因を作ったのは、

国津神のスサノヲであり、再び岩戸を開けさせたのは天津神達である。

太陽を祀る神=天津神

↓

太陽を意のままにできた

↓

日食を把握していた

↓

大陸の暦を知っていた

つづき

つづき かおる

かおる