1オクターブ離れた音は、周波数比で、1:2の関係になっている。

ラ(440ヘルツ)←1オクターブ→ラ(880ヘルツ)

音楽用語で、1段を「半音」と呼び、2段で「全音」という単位になる。

「度数」という難解な呼び方もあるが、

音楽理論書の暗号を解読するでもなければ覚えなくてもいいはず。

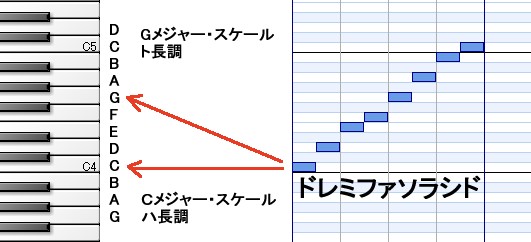

音階は「スケール」とも言う。

一番下の音を「主音」と呼んで特別扱いする。

| 主音 |

それらの音が、「ドレミファソラシ」と呼ばれる。

下から「ドレミファソラシ」と聞こえる音階を「長音階・メジャースケール」と呼ぶ。

この音楽を「長調」という。

下から7段目の音を「属音」と呼んで特別扱いする。

下から5段目の音を「下属音」と呼んで特別扱いする。

これらの音は、主音とよくハモるので、これくらいは覚えておくと便利。

| シ | |||||||

| ラ | |||||||

| 属音 | ソ | ||||||

| 下属音 | ファ | ||||||

| ミ | |||||||

| レ | |||||||

| 主音 | ド |

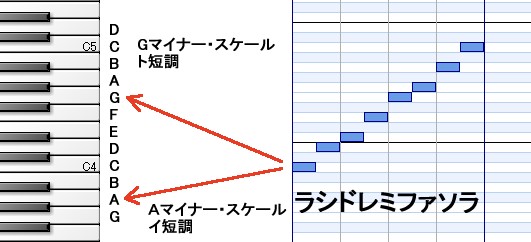

下から「ラシドレミファソ」と聞こえる音階を「短音階・マイナースケール」という。

この音楽を「短調」という。

この場合、長調の音階が、下に3段ずれただけだったりする。

短調の音階には、ほかの種類もあるらしい。

| ソ | |||||||

| ファ | |||||||

| 属音 | ミ | ||||||

| 下属音 | レ | ||||||

| ド | |||||||

| シ | |||||||

| 主音 | ラ |

どんな音階であろうとも、音階に合わせて音を鳴らし続ければ、音楽っぽくなる。

「音階」には、音の並び方でいろんな種類があるが、

長調の音階を使えば、普通の音楽っぽくなるっぽい。

多くの音階は、主音・属音・下属音の音程が共通している。

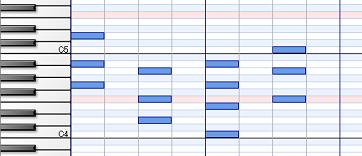

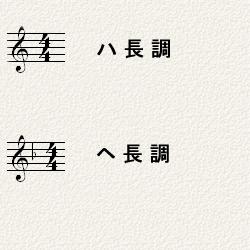

五線譜とは、音符を乗せただけで、「ドレミファソラシド」と鳴る、

いわゆる「ハ長調」の音階の記述にのみ特化したものです。

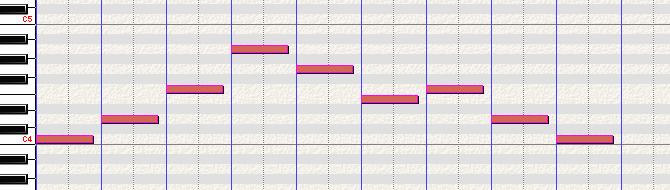

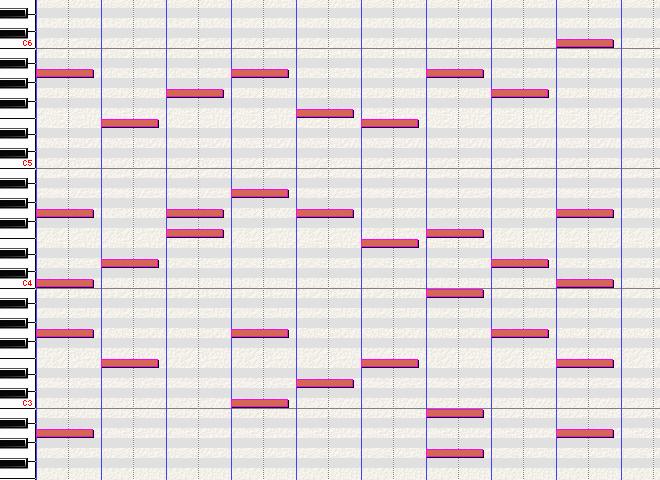

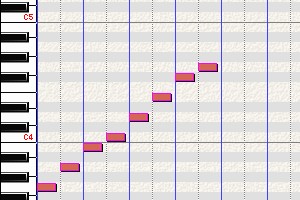

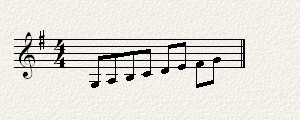

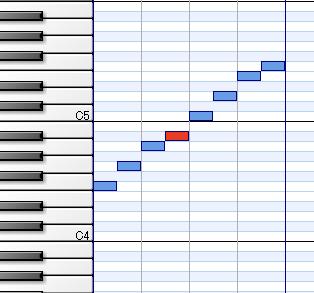

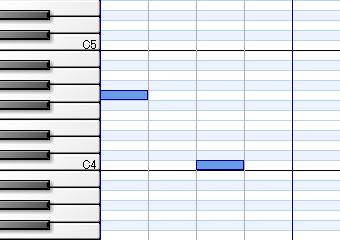

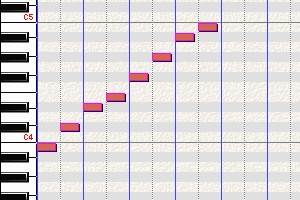

↑五線譜では、順番に並ぶ音符も……。

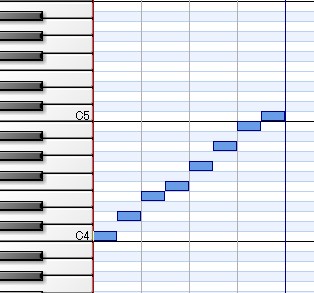

↓実際の音程で表すピアノロールで見ると、音の並び方(音階)が、ガタガタです。

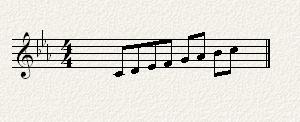

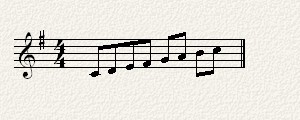

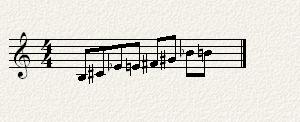

ぶっちゃけ、「調」が変わると、五線譜は破綻します。

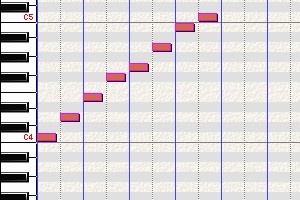

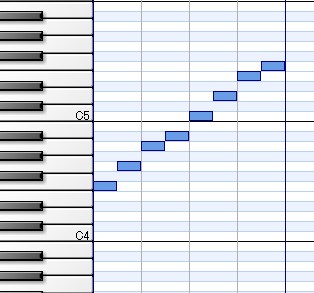

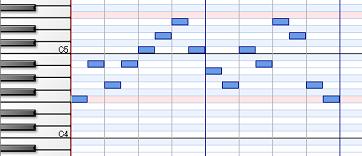

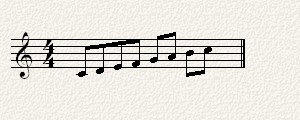

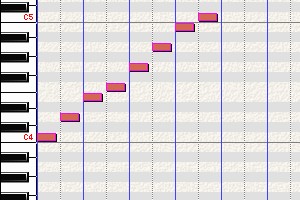

↓同じ音の並び方(音階)のまま、ピアノロールでちょっと半音下げてみると……。

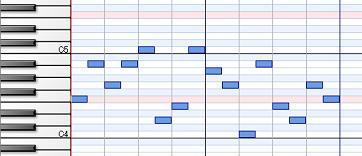

↓このように、バカみたいに調子記号がいっぱい付きます。(SingerSongWriter8.0使用)

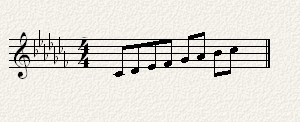

↑の譜面と、

↓の譜面が、同じ音を出すことが瞬時にわかるでしょうか?

「調」が変わったとき、五線譜を破綻させないために、

「#」とか「♭」などの調子記号がいっぱい増えることになるわけです。

記号が増えても解読する手間がかかるだけで、譜面が難解になるだけです。

五線譜が読めなくても、楽器を演奏できることは、周知の事実です。

初心者にとって音楽がわかることと、五線譜が読めることには、何の関係もありません。