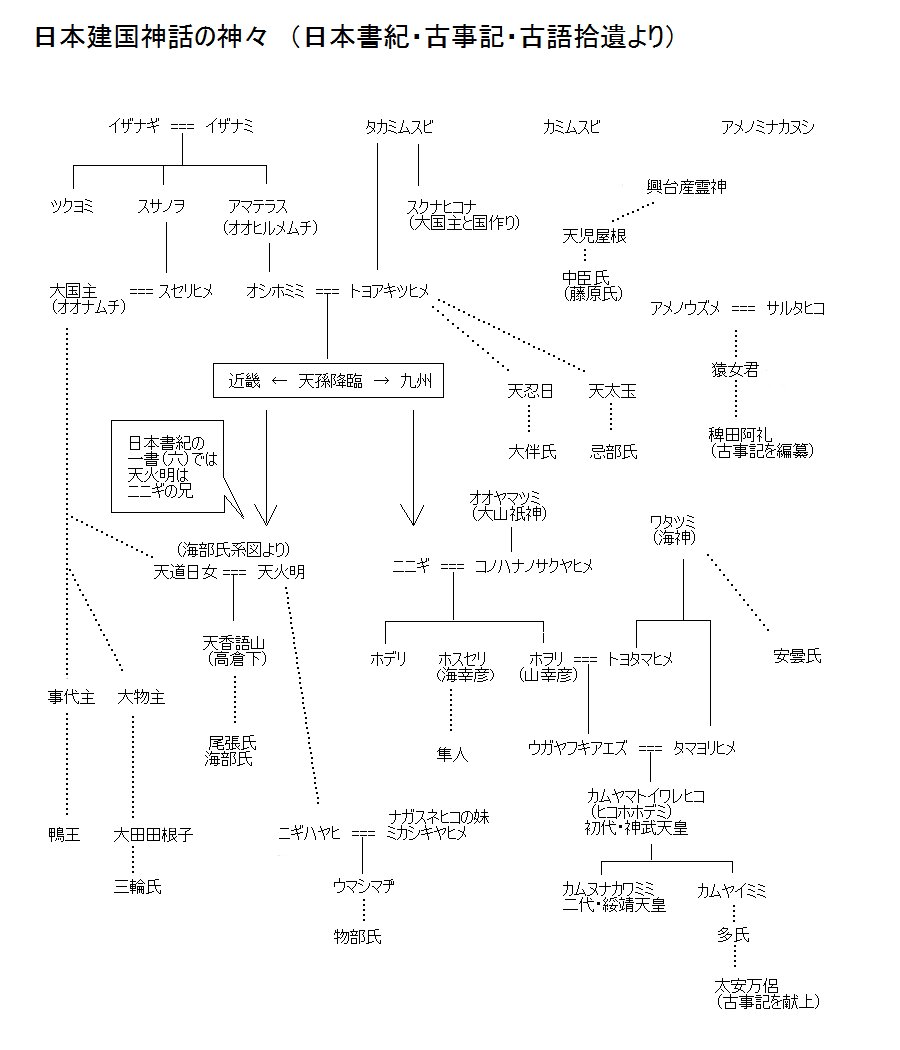

神社などに伝わる伝承では、

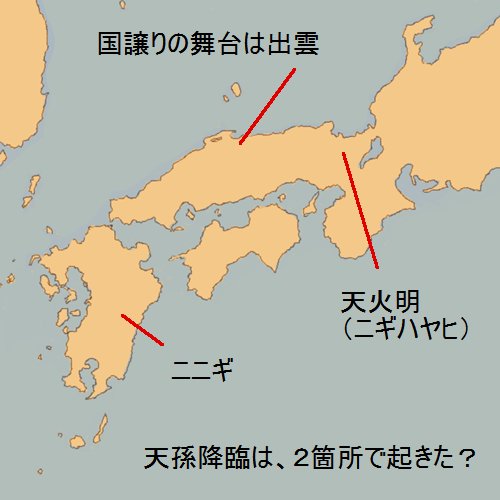

ニギハヤヒは、天火明命と、同一とされている。

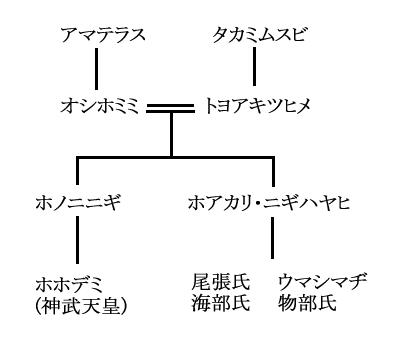

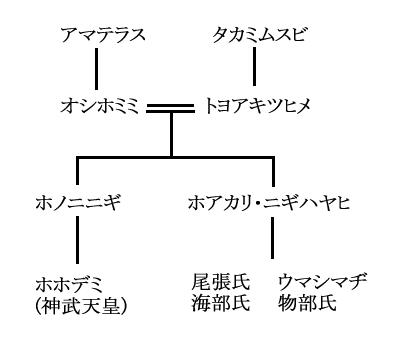

天皇の皇祖神である天津神は、アマテラスとタカミムスビ。

その孫がニニギなので、天孫と呼ばれている。

ニニギの子孫が神武天皇。

この系譜上に、天火明命(アメノホアカリ)という神が登場する。

日本書紀では、天火明命は、ニニギの子とされ、

また、日本書紀一書(六)では、ニニギの兄ともされている。

ニニギに近い血筋であるとされている。

みを

みを にい

にい みを

みを にい

にい みを

みを にい

にい みを

みを にい

にい みを

みを にい

にい みを

みを にい

にい みを

みを

にい

にい みを

みを にい

にい みを

みを|

日本神話の流れ

イザナギ・イザナミが大八島を産んだ。

|

にい

にい みを

みを にい

にい みを

みを にい

にい みを

みを にい

にい みを

みを にい

にい みを

みを

にい

にい みを

みを にい

にい みを

みを にい

にい みを

みを

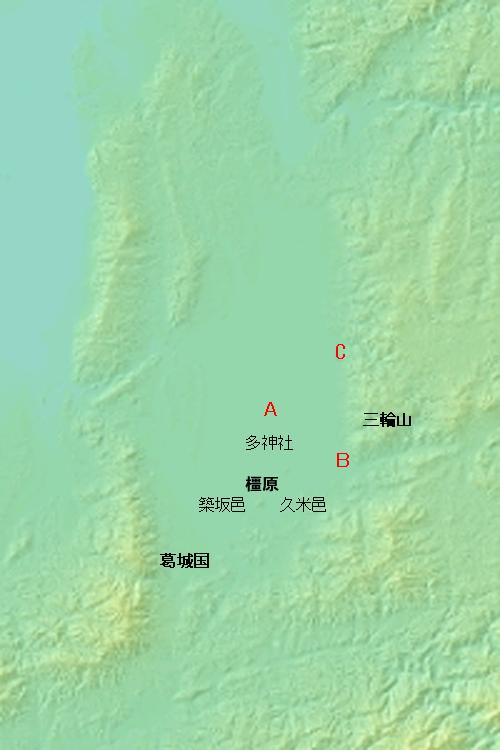

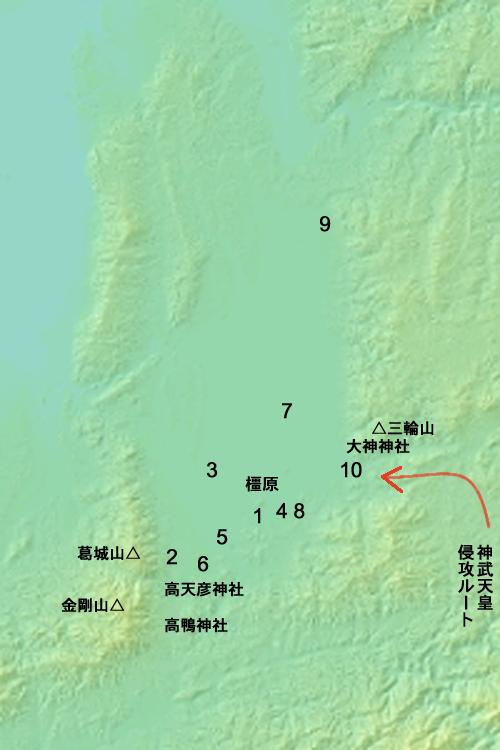

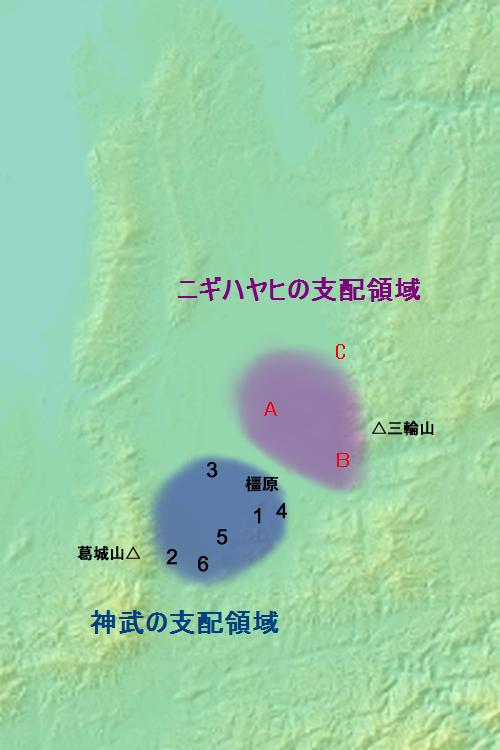

初代〜十代までの天皇の宮(位置は諸説あり大雑把です)

初代〜十代までの天皇の宮(位置は諸説あり大雑把です) にい

にい みを

みを

にい

にい みを

みを